«Лучше бы они меня расстреляли». Как живут родные осужденных на смертную казнь

В Беларуси нельзя приговорить женщину к расстрелу — таков закон. Но именно женщины больше всех страдают от смертных приговоров. Это они на последние деньги собирают передачи на Володарку. Это они берут кредиты, чтобы оплатить адвоката. Это они делают могилы на кладбище, в которых никто не лежит — тела близким никогда не выдают. Это они защищают детей, которым кричат: «Твой папа — убийца!» Это они до последнего верят, что исключительную меру заменят на пожизненный срок. И даже после расстрела, каким бы страшным ни было преступление, пытаются оправдать родного человека. За годы независимости в Беларуси расстреляли больше 400 мужчин, за каждым из них — разрушенная судьба хотя бы одной женщины. Мы собрали истории пяти из них.

«Нормальной жизни у нас больше не будет»

Досье. В 2013 году 23-летний Павел Селюн признан виновным в жестоком убийстве супруги и друга, мотив преступления – ревность. Труп любовника он расчленил и выбросил в мусорный контейнер, голову забрал с собой в сумке, которую обнаружили у него при задержании. Расстрелян в 2014 году.

Тамару Селюн я впервые увидела весной 2014 года. Мы договорились встретится у Володарки, где несколько месяцев в камере смертников ее сын Павел ожидал исполнения приговора. С большими сумками в изолятор тянулись одна за другой женщиной: молодые, пожилые, беременные, с детьми, бедные, богатые, — стерлись все различия. Здесь все равны. Здесь самое ценное — информация. На маленькой площадке, где буквой П стоят три маленькие скамейки, родственники не хуже прокуроров в деталях обсуждали уголовные дела. В воздухе было так накурено, что казалось, единственная береза, которая растет здесь, просто загнется. Навстречу мне шла невысокая энергичная женщина. В руках у нее были пакеты. Срываясь то на смех, то на слезы, она сказала, что не знает, жив ли еще ее Павлуша — ей не дают с ним свидание.

«Меня отправили в Верховный суд, — сказала она. — Вы можете пойти со мной?»

В Верховном суде нас неожиданно быстро пустили к первому зампредседателя. Валерий Калинкович сидел за столом, перебирал бумаги и буднично спросил: «По какому вопросу?»

«Мой сын — Павел Селюн. Приговорен к высшей мере. Я хочу знать, что с ним?»

«Что с ним? Ясно что, расстрелян», — так же спокойно, буднично ответил судья.

Я помню, как задрожала Тамара. Я совершенно не знала, что делать. И я боялась, что она сейчас просто рухнет в этом огромном кабинете.

«Тамара, вы понимаете, что вам сказали?» — спросила я у нее.

«Понимаю», — ответила машинально она.

Когда мы встретились спустя четыре года, и я спросила, помнит ли она тот момент, она сказала, что не помнит — «это было, как в тумане».

«Люди, которые меня знают, удивляются, как я еще выдерживаю, — продолжает Тамара. — Я каждый день проживаю все, что связано с моим сыном. До сих пор не верю, что это произошло. Он попал в лапы следокам, там все могут приписать. Не было такого, чтобы кто-то слышал, видел».

Ее снова начинает трясти, голос становится все громче: «Первое время я не появлялась на людях. Но потом пришлось выйти, хлеба хотя бы купить. Наш город маленький, все хорошо знали моих родителей, меня, детей. И вот я замечаю, как болтают две женщины, увидели меня и давай: «А ты знаешь, эта та, у которой сын…» Я взяла себя в руки — и матом на них. По-другому нельзя. Кричу им: «Ты знаешь, что произошло? Я, мать, и не знаю, а ты знаешь? Я у тебя деньги отдолжала? Нет! Ну так и иди!» Мне пришлось стать наглой, хотя я была по-другому воспитана. От меня некоторые отвернулись. Говорили моим знакомым: «Да как вы можете с ней общаться? Она же прокаженная!» Я теперь очень обозленная. Кто меня знает, замечают: «Тамара, ты поменялась». Да, я очень поменялась. Я была раньше открытая. А теперь — нет. Говорю: пройдите через мое и тогда поймете. Муж моей подруги однажды сказал мне: «Тамара, не переживай, это был мусор в твоей жизни. Если бы это были люди, они бы поняли». Многие ко мне приходили, поддерживали и приносили деньги. Я тогда не понимала, а они говорили: «Тамарочка, бери, тебе еще понадобится, у тебя будет много расходов». Они были правы».

В комнате, где мы сидим, стоят старые советские книги. Тамара вспоминает, что стоило ей прочесть главу один раз, как дети мгновенно все схватывали. Вспоминает, как вместе слушали «Немецкую волну». Дети — близнецы Павел и Андрей. О втором сыне Тамара говорит неохотно, будто хочет его уберечь. Ему тоже досталось после приговора брату — были проблемы со здоровьем, университет он бросил. «На него пришелся первый огонь, ему первому все рассказали. Видимо, Павлуша так пытался меня уберечь, — сквозь слезы говорит мать. — Вы видите книги? Это было главное для сына. Даже там, в тюрьме, он просил меня присылать книги по истории, философии. Спасибо нашей библиотеке, помогали мне. Многое покупала, последний раз — восемь книг, он так и не успел их прочесть. Поздно уже было. На Володарке, помню, начальники говорили: «Такого у нас еще не было, книжник какой-то!» Я попросила оставить эти книги в изоляторе. Они там нужнее».

Как произошло убийство, Тамара не знает. Она отказывается верить, что ее сын, который изучал иностранные языки, играл на нескольких инструментах, учился на бюджетном на истфаке БГУ, мог совершить такое страшное преступление. Мать не знала ни его жену, ни его друга, которых Павел застал вместе. «Последние годы он был закрытым. Многого мне не рассказывал, не хотел меня расстраивать. О том, что он женился, я узнала уже когда случилась трагедия. Это был шок. Ни девочку, ни ее родителей я в глаза не видела».

Тамара помнит каждое свидание с сыном, их было несколько — в Гродно, где он сидел до оглашения первого приговора, и в Минске, где он сидел в ожидании смерти. «Неужели у нас можно что-то рассказать? — срывается она на крик. — Его приводили человек десять. Я как-то возмутилась: я должна еще прислать подмогу, если вы не справляетесь с этим дитенком! В горизонтальном положении его тянули. Когда я увидела подтеки на руках… Там даже не снимают наручники! Я же вообще не знала, как это проходит. Я думала, за ручку его подержу, дотронусь. А он глазками смотрит: «Мама, ничего страшного». Меня предупреждали, сколько я на Володарского была, чтобы я даже не пыталась у него что-то расспрашивать. Вот, посмотрела… «У нас все хорошо, у тебя хорошо» — и все на этом. В рот смотрели, чтобы он не рассказал, ни как с ним обращались, ни что на него навешали. И с каждым разом, сколько я приезжала, мне все больше говорили: «Смотрите». Я естественно не могла допустить, что не увижу его. Это ужасно».

В завернутой газете Тамара хранит несколько писем сына и несколько его фотографий. Он писал ей на белорусском. Коротко: «У мяне ўсё добра, матуля. Не хвалюйся».

Мы выходим из дома, мать показывает нам небольшой остров, где в детстве Павел любил бегать с братом. Теперь здесь большие беседки. Тамара часто выходит сюда — вспомнить, подумать:

«Однажды мне пришла посылка — коробка без обратного адреса. Я подумала, может, это какая-то гуманитарная помощь. Открыла — а там тюремная роба. Это мне так вернули вещи сына. Я быстро это собрала и сожгла. Не хочу даже вспоминать. Не понимаю, зачем они мне этот ужас отправили. Слышала, некоторые матери, у которых расстреляли сыновей, насыпают им могилы на кладбище, где похоронены родные. Ничего глупее и быть не может! Мне говорили: ты его не найдешь. Значит, найдут другие, я верю. Лучше бы они меня расстреляли — я так думаю. Я каждый день думаю про Павлушу. Нет у нас уже нормальной жизни и никогда не будет».

«Я плакала два года и почти ослепла»

Досье. В 2016 году Кирилл Казачок признан виновным в убийстве своих двоих детей, мотив — ревность. После убийства он пьяный приехал к жене, которая жила с другим мужчиной, рассказал обо всем, вызвал милицию и выпрыгнул с четвертого этажа, но выжил. Расстрелян в 2018 году.

Любовь Казачок почти год провела в больнице, когда судили ее сына. «Два года я не умолкала, плакала, у меня высохли глаза, я почти ослепла. Врачи предупреждали: успокойтесь. Но я не могла успокоить свою душу. Нет больше моих детей. И все, чего я хочу, поскорее умереть», — сходу говорит она.

В маленькой квартире время будто бы застыло в 1970-х. И только телевизор с большим экраном возвращает нас к 2018 году. «Это все, что у меня осталось от Кирилла, — объясняет его мама. — Письма, вещи, — все сожгла, потому что как только они мне попадались, начинала плакать. А плакать мне нельзя. У меня было четверо сыновей, все умерли. Остался младший, инвалид. Мне его накормить еще надо».

Всю жизнь Любовь Андреевна подымала детей. Сначала своих, потом внуков. Когда у Кирилла в семье появился третий, собрала деньги на первый взнос на квартиру. Жена, с которой он сошелся совсем рано, к тому времени уже несколько раз уходила из дома. «Я говорила ему: дети у тебя есть, квартира есть, ну найди себе другую женщину! А он мне: «Мама, как ты могла такое сказать! Я засыпаю, Настя у меня плывет перед глазами».

В последнем слове Кирилл не просил о снисхождении, он обратился к своей жене: «Ты самая лучшая женщина в мире, береги себя».

«В письмах он мне писал: мама, иди жить к Насте, вы одна семья. Не знаю, успел ли он прочесть последнее письмо, что я ему отправляла, но я писала: «Сынок, какая же она мне семья? Она ведь ждет пополнение. Суд еще не окончился, она беременная была. Как же мне к ней идти?» Мне Настя говорила, что раскаивается, что зря она так поступила, что могли бы жить нормально с Кириллом. Я ей на этом сказала: «Замолчи. Моя боль, моя обида — у меня внутри, не хочу говорить, но и слушать это я не буду. После той трагедии погибло двое наших детей, расстреляли Кирилла, потом умерла ее мать, сошел с ума и умер мой муж, — пять жизней она отдала в жертву своей любви. Я ослепла. Старший внук сильно замкнулся, не хочет ни с кем общаться, поступил в университет на бюджетное, но учиться не пошел. А недавно сказал мне: «Я никогда не женюсь».

Тяжелей всего ей говорить о погибших внуках. «Они в субботу ко мне приезжали, в воскресенье уезжали. Я считала, что это мои дети — так к ним относилась. Они ведь с Кириллом жили, не захотели идти к матери и чужому дяде. Владик и Кира хорошо учились. Влад уже говорил, в какой университет думает поступать. Боялся, что не пройдет на бесплатное. А я говорила: «Внучек, мы с дедом лопнем, но тебя выучим!» А теперь нет у меня никого. И жить мне незачем, неинтересно. Поставила детям памятники. Внуку старшему отписала квартиру. Я хочу быстрее туда (показывает вверх – прим.ред.), к моим детям. Сама не могу — грех. Жду, пока бог надо мной смилостивится».

Любовь Андреевна садится на свою кровать, напротив — старый советский шкаф с наклейкой медведя. «Кирилл когда-то сделал, а я не убираю. Он мне часто снится, я тогда подхватываюсь и рыдаю. Как можно было такое совершить? С детьми? Я все думаю, может, это не он. Я просто не могу поверить, что это он. Сынок в суде просил, чтобы его расстреляли. Говорил, что ему без детей жизнь — не жизнь. Я до последнего ему отправляла передачи: не ела и не пила, чтобы собрать эти килограммы. Последний раз видела, как его скрученного, в наручниках, тащат в суде. Все на этом. И больше мне никто не напишет и не позвонит. Меня даже в больницу на зубы завести некому, я же слепая. Я сказала доктору: значит, буду без зубов. На том свете мне зубы не надо, мне надо увидеть моих детей».

«Хотела выйти за него замуж, но не успела — расстреляли»

Досье. В 1989 году Геннадий Яковицкий признан виновным в убийстве соседа, в изнасиловании и убийстве девушки группой лиц. Смертный приговор был заменен на 15 лет лишения свободы — максимальный на тот момент срок. В 2015 году признан виновным в жестоком убийстве сожительницы. Расстрелян в 2016 году.

Наталью Буланову я увидела впервые зимой 2016 года. Ее бывшего мужа приговорили к смертной казни в Вилейке. Об этом деле все узнали, когда уже был оглашен приговор. Короткая заметка местного сайта сообщала, что мужчина ранее уже приговаривался к расстрелу, но Верховный суд заменил наказание на 15 лет колонии.

«Надеюсь, я смогу с ним снова расписаться», — сказала тогда Наталья.

«Вы шутите?» — спросила я.

«Какие шутки! Я хочу успеть увидеть его, в тюрьму пустят только законную жену».

Наталья не успела. В октябре Геннадий восстановил документы, 5 ноября дочь привезла ему передачу. А через месяц они узнали, что в тот самый день его расстреляли. Никто не знает, зачем тюремщики принимают передачи в день или после расстрела. И почему родным не возвращают ни вещи, ни продукты.

«Второй раз приговор я приняла спокойнее, — говорит Наталья. — Все-таки старше стала, да и Сашка уже взрослая. А тогда, в 1989-м… Помню, его родители вернулись из суда. Сказали: расстрел. В тот день я очень сильно напилась, думала, мать убьет меня. На следующий день мы пошли посмотреть, как его из милиции в Минск повезут. Он вышел, посмотрел на меня и сказал: «Рыжая, не переживай!» Адвокаты говорили: «Не надейся, ему — вышка». Как до дому дошла, не помню. Подружка — мне: «Наташа, выпить? Наташа, покурить? Наташа, не молчи. Наташа, скажи хоть что!» Я смотрела в одну точку, а потом как заору — все соседи сбежались. Он Саньку так любил. Думаю: вот, родила ему дочку, а он вот как, она останется без папки?» Можно стоп сделать?»

Наталья выходит в ванную, плачет, говорит себе: «Так, Наташка, спокойствие! Еперный театр, взяла себя в руки!»

Верховный суд дал Яковицкому второй шанс. Наталья сразу подала на развод: «Я была молодая, у меня мать была при смерти. Может, кому-то покажется смешным, но я хотела подарить ей еще хотя бы одного внука».

И хотя женаты они уже не были, переписывались весь срок. С семи лет на свидания к отцу стала ездить Саша:

«Для меня это было, как приключение. Никто меня не дразнил. Побаивались папу. Он был вроде местного авторитета. Почему он сидит, мы никогда не обсуждали. Просто это была закрытая тема. Он к нам относился всегда хорошо».

Геннадий Яковицкий был из хорошей семьи: мать — медсестра, отец — летчик-испытатель. В 16 лет он первый раз по глупости попал за решетку. К жизни на воле так и не привык. Работать не хотел, друзья — кто спился, кто на зоне. В последние годы он и сам уходил в запои. Родительский дом превратился в притон, дочка три года с ним не разговаривала.

«Увиделись мы уже на суде. Тут не до обид. Кто еще его поддержит? Он никогда не жаловался. Чай, сигареты — все, что он просил передать, — вспоминает Александра. — Он дожил почти до 50 лет, а так в душе и остался пацаном. Ему хотелось приключений. Никто не мог на него повлиять. Он вообще никого никогда не слушал — делал только то, что сам хотел».

Второй смертный приговор никто не ожидал. Адвокат говорил семье: максимум 25 лет. Прямых улик, по словам родных и адвоката, не было. Что произошло на месте трагедии, никто так и не знает: компания, в том числе убитая, беспробудно пила три дня подряд.

«В течение 10 месяцев его «расстреливали», — рассказывает Саша. — Каждый месяц находились люди, которые говорили: «Все, убили вашего Генку, по телевизору сказали/в газете написали/конвоир знакомый рассказал/ блатной знакомый рассказал. Такое народное шоу устроили — «Пусть говорят». Мама каждый раз реагировала, я старалась этот бред не слушать. Однажды позвонила сестра, у нее знакомая работает в ЗАГСе, и она рассказала, что пришло письмо, мол, Гену расстреляли. Я ответила: «Не хочу даже слушать! Какое еще письмо? В первую очередь должны мне, дочери, сообщить». Мама позвонила в истерике. Я ей говорю: «Что ты устраиваешь, как будто первый раз! Когда нам лично скажут, тогда и будем паниковать». В итоге в этот же день пришел нам документ, что приговор исполнен».

«Мы знали, что некоторым родственникам после казни присылали тюремную робу, где на спине написано «ИМН» — исключительная мера наказания, — говорит Наталья. — Мы понимали, что личные вещи Гены — фотографии, которые мы ему отправляли, письма — нам не вернут. А получить эту страшную форму мы очень боялись».

Наталья снова говорит, что так хотела с ним снова расписаться. И я снова спрашиваю: как это вообще возможно, ведь его приговорили к расстрелу.

«Я, наверное, очень глупая женщина, но я ему очень благодарна за дочь, за мою девочку. И мы любили друг другу.

По отношению к нам он никогда голос не повысит, руку не подымет. Может, это внеземное притяжение? Тяжело объяснить».

Родным предлагали купить информацию, где похоронен Яковицкий. Они отказались.

«У нас на кладбище есть место, где похоронены все наши родные. Мы там поставим памятник отцу, — говорит Саша. — Его, конечно, уже не вернуть. Но мы, семья, по-прежнему страдаем. Знаете, очень тяжело было читать комментарии в интернете. Там писали: раз отец убийца, значит, я тоже убийца, мой ребенок — убийца, потому что у нас одна кровь, и нас тоже нужно расстрелять. Больше всего я боюсь за маленькую дочь. Она себе придумала, что дедушка уехал на рыбалку».

«Нам следователь сказал: даже не рыпайтесь, ему конец»

Досье. В 2017 году Игорь Гершанков признан виновным в жестоком убийстве шести человек и покушении еще на одного. По делу с ним проходит супруга Татьяна и два приятеля. Убивали алкоголиков, у которых забирали жилье. Некоторых в могилы закапывали живьем. Игорь и его подельник Семен Бережной приговорены к расстрелу. Оба ожидают исполнения приговора в коридоре смерти в минском СИЗО.

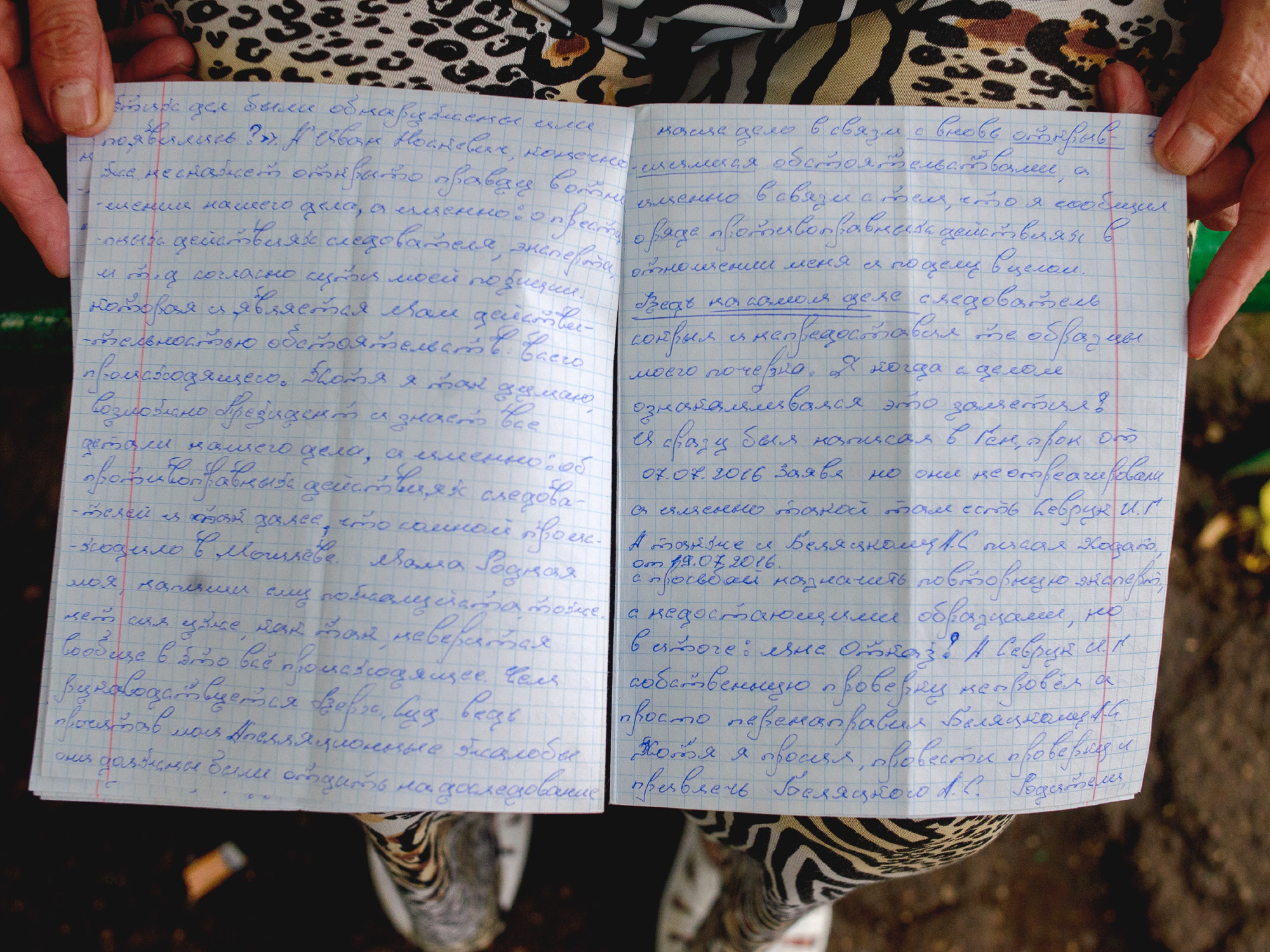

Суд по делу «черных риелторов» был нервным. Обвиняемые требовали, чтобы из суда выгнали журналистов. Самый активный угрожал вскрыть себе вены, если в прессе появится хоть слово о нем. Игорь Гершанков — ключевой фигурант — весь процесс вел себя очень спокойно. На вопросы он отвечал тихо, предложения начинал с вводных слов, речь была так запутана, что опытный судья и прокурор злились и иногда срывались на эмоции. Ни крики обвиняемых, ни ужасные подробности дела не могли вывести Игоря из равновесия. На заседания он приходил с тетрадями, где почерком с большими закорючками был прописан каждый его шаг. На последнем ряду сидели две женщины. Когда я спросила, не родственники ли они обвиняемым, они поспешили откреститься: «Нет, и говорить мы ничего не будем».

Спустя несколько заседаний женщины сменили осторожность на милость. И я узнала, что одна из них — Людмила Гершанкова, мать того самого Игоря.

Второй раз мы встретились уже после оглашения приговора. Людмила просит не снимать ее лицо. Говорит, боится, что в родном городе узнают и заклюют. Каждый месяц она с мужем приезжает на Володарку — передать сыну продукты, встретиться с ним. Игорь, по его словам, месяц как держит голодовку (на момент публикации Гершанков прекратил голодовку — прим.ред.), потому что из тюрьмы не выпускают его жалобы на приговор.

«Следователь нам сразу сказал: даже не рыпайтесь, ему конец. Первые дни были, как задержали, а уже все решили! Прокурор на суде называл их фашистами. А здесь кто, не фашисты? Если бы вы видели, что они сделали с моим сыном. Руки-ноги худые, голова болтается. Я говорю: «Сынок, что с тобой?» А он рассказывает, что ему капельницы принудительно ставят, хотя он писал отказ. В камере он один. Туда заходят люди в касках, с дубинками, чтобы он не сопротивлялся. А один начальник сказал ему: «Что ты жалуешься тут? Тебя уже нет!» — рассказывает мать.

В письмах Игорь много пишет о том, что невиновен. Все тем же почерком с закорючками рассказывает, как из него выбивали показания. И по тону сообщений видно, что он, как никто, в коридоре смерти держится за жизнь.

В это время его жена Татьяна, которая в период совершения страшных преступлений была беременной, отбывает свой срок в женской колонии. Переписываться муж с женой не могут — таковы правила. Но семьи там и не осталось, это стало понятно еще в суде. Обвиняемые сидели по одному в ряду, видя только спины друг друга. Так что Таня, скорее всего, не видела выражение лица супруга, когда стало известно, что у нее были близкие отношения с другим подельником, Семеном. И тот, и другой просили суд пожалеть женщину. Детей Игоря и Татьяны теперь воспитывают ее родные.

«Внуку говорили в школе дети, мол, твои родители — убийцы. Бабушка ходила к учительнице, просила помочь, — говорит Людмила. — Но такое редко случается. В нашем доме, например, все соседи нас поддерживают. Говорят, не можем поверить, что Игорь мог такое совершить! Такой тихий, спокойный, неконфликтный. Есть большие сроки, 25 лет — это посидеть, с ума можно сойти. Но убивать человека?»

«Но ведь Игорь…» — пытаюсь спросить я.

«Игорь никого не убивал, — обрывает меня мать. — Вы не понимаете, он тихий и спокойный мальчик. Он ведь даже не курил. Я не верю, я никогда не поверю».

В Беларуси нет программ психологической поддержки для людей, родных которых приговорили к расстрелу. Впрочем, таких программ нет и для родственников убитых. Один человек убивает другого. Потом убивает государство. Будто бы вопрос решился. Вот только близкие убитых всю жизнь несут эту боль, и часто остаются с проблемой один на один.

Материал подготовлен при поддержке кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» и компании Internews.

Текст: Адарья Гуштын, adaria.gushtyn@gmail.com

Фото и видео: Сергей Балай, chornyvojna@gmail.com

Перепечатка этого материала возможна только с письменного разрешения авторов.